♦ ソーラー発電|光熱費をゼロにできる?

自宅に太陽光発電をと思った時、誰もが考えることは ソーラーパネルの発電能力と削減できる光熱費のこと、そして、それを購入して取り付けるのに必要な費用のことだ。S-house では その屋根の大きさ そして カーボンニュートラルと言う目標を考え 9kW 位のパネルが良いと判断した。9kW だと年間 10,000kWh 前後は 発電するだろうし 200万円以内の予算で実現できるだろうと考えたからである。

どんな家にせよ 冬には 暖房と給湯のエネルギー消費量が大幅に増える。同時に 太陽光発電では 日照時間が短く 太陽が低いので その発電量は 少なくなる。かなり大きな能力のシステムでない限り 冬に必要な十分な電気を太陽光パネルからだけでは 供給できない。一方、春先から秋口までの期間は 逆に 発電量が増えて 電気の使用量が減る結果 そんなに大きなパネルでなくとも かなりの電気が余る。従って、カーボンニュートラルで 光熱費ゼロの家を年間ベースで実現するのであれば その発電量と消費量のバランスの取れたシステムで良いと考えた。▶️ 半年間の運転実績|レポート

以上のような考えで太陽光発電の設置をした訳であるが、ここからは 1) の太陽光発電のテーマにに絞って 以下の観点から さらに詳しい説明をすることにしたい。

• 太陽光発電は 本当にエコか?• 必要な投資と見込まれる節約は?

太陽光(ソーラー)発電については 否定的なものも含め 色々な考え方があるようだが 住宅の屋根にパネルを設置すれば(北向きの屋根は 利用価値がないが)暮らしに必要な電気の多くを自作できるようになるのだから 低炭素社会の実現を目指すのならば 誰もが検討すべき選択肢である。ソーラーパネルは 製造と廃棄時に 二酸化炭素を排出することになるが それでも 発電電力単位の二酸化炭素排出量は 圧倒的に小さい。発電過程で発生する温室効果ガス排出量を二酸化炭素量(排出源単位)に換算した あるデータによれば 太陽光発電は パネルの寿命を 30年と仮定すると 17 ~ 48g-CO2/kWh(20年だと 26 ~ 72g-CO2/kWh)で 石油などの化石燃料の約 690g-CO2/kWh、日本の電力全体の平均値の約 360g-CO2/kWh と比べても圧倒的に少なく エコな発電方法である。加えて、設置後は メンテナンス費用と廃棄費用は 別にしても 電気代を支払うことが実質なくなることから 投資の対象としても魅力がある|詳細後述。

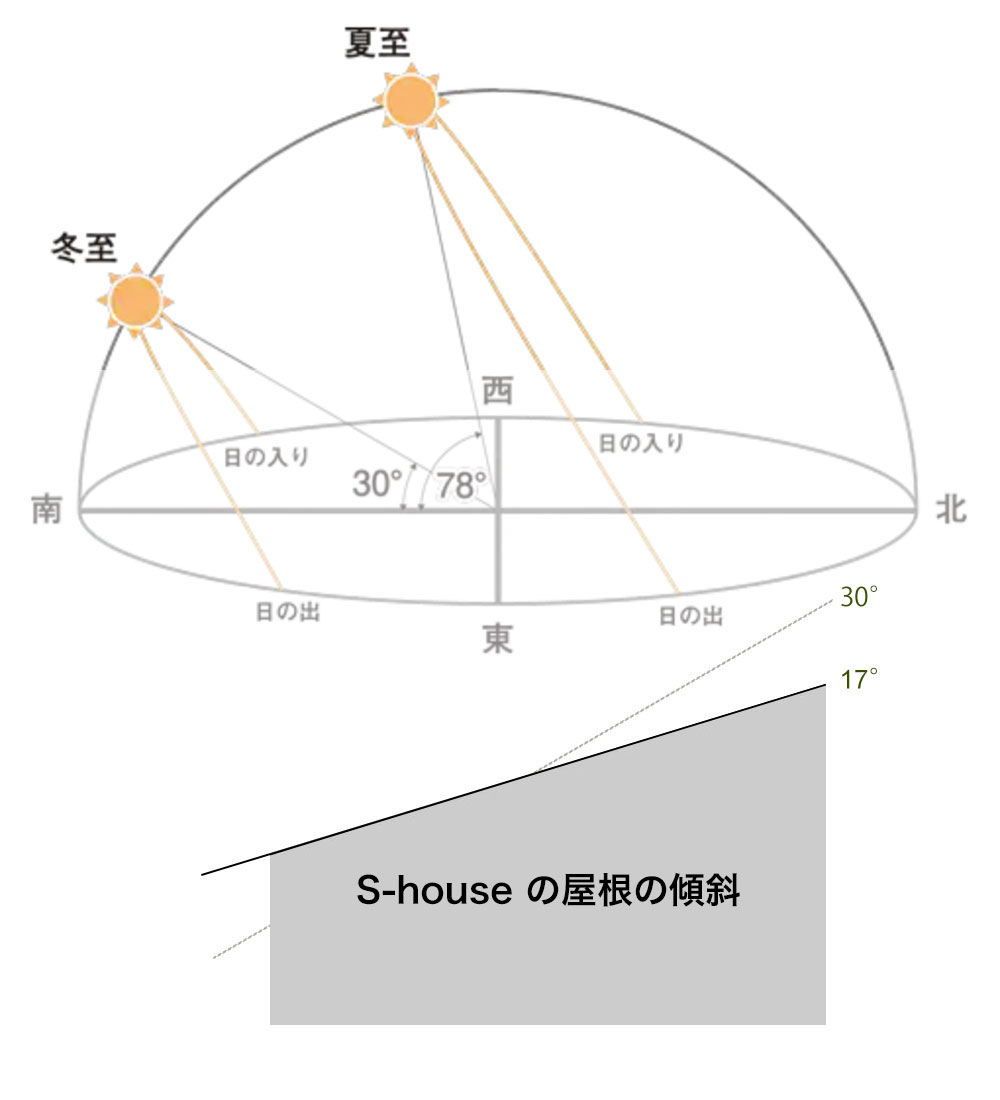

S-house には 南南東向きで斜度 17° の屋根 70㎡ 程があるが その 50㎡ 程を利用して 9.1kW の発電能力を持つソーラーパネルを設置した。屋根の大部分にパネルを設置することで生まれる 屋根の断熱効果も活用出来る。つまり、夏は 屋根への直射日光を遮り、冬は 外部への放熱を抑えることが可能になる訳だ。

NEDO の資料によれば 8kW のパネルを日当たりの良い南向きの斜度 30° の屋根に設置すれば 1日の発電量は 平均 22kWh、年間で 8,000kWh 程度になると言う。また、カナディアンパワーのシュミレーションでは 前述の組み合わせで 年間 10,000kWh 以上という試算もある。S-house の屋根は 南南東向きで 斜度 17° だから そこに 9.125kW のソーラーパネルを設置し その発電量は 年間発電量で 9,941kWh になると推定されている。

因みに、オール電化の戸建ての年間消費電力は 5,000kWh 程度、多くとも 8,000kWh 以下と言う情報もあるが、S-house に半年住んだ結果を踏まえれば 消費電力が年間 10,000kWh を超える家は 少なくないと思う。とは言え、環境省によれば 平成 29年 1世帯が年間に消費したエネルギーは 電気が 4,322kWh、都市ガス 204㎥、LPガス 30㎥、灯油 172リットルで(全国平均)その支出は 17.1万円であったそうだ。令和 5年の価格水準で 同量のエネルギーを消費すると 20万円を軽く超えるだろうから 平均的な家庭が 光熱費ゼロを達成すれば 少なくとも年間約 20万円以上の節約ができる計算で 投資回収には 10年程を要することになる。しかし、余剰売電が 年間 3,000kWh 程度になれば 17円/kWh で計算して 年間 51,000円の売電収入が得られるから 投資回収期間は 2 〜 3年短くなる。投資回収に 7年前後の固定資産に投資をすることが経済的に得策か どうかは 他の投資物件の利回りとの比較で論じることになろうが 7年なら 比較的 魅力的な投資になると言えるだろう。

補足になるが、TEPCO のホームページによれば 2022/12月現在の一般家庭向けの電力料金(従量電灯B・C) 1kWh の単価は ¥19.88 (120kWh まで) / ¥26.48 (121kWh - 300kWh まで) / ¥30.57 で これに燃料調整費や再生可能エネルギー賦課金などが上乗せされる形であったが、2023/6/1 以降は その単価が それぞれ ¥30.00、¥36.60、¥40.69 になり、1kWh 当たり ¥10 もの値上げがなされた。今後も 電気料金は エネルギー価格に連動する形になるが 1kWh の平均単価が ¥40/kWh 以下になることはなさそうで ¥50/kWh を見据えた準備が必要になっていると言えよう。家庭用 太陽光発電は その存在価値を益々高めている。

さて、S-house では IH 調理器、電子レンジ、PC、テレビ、冷蔵庫などに使用する電気のかなりの部分を電力会社から購入する電気で賄うことになるが ヒートポンプ稼働の 2/3 以上を太陽光で賄えば 買電量は かなり低く抑えることができる。なお、蓄電池を設置することで 電気を購入することはなくなるが 年間の電気代は それがなくとも大きなものにはならないので その節約効果は 小さいものになる。冬の 3ヶ月の買電量と夜間の買電量をどこまで下げられるかポイントになるが 電気料金の支払いを年間 ¥60,000 以上削減するのは 難しいだろう。他方、売電収入が ¥30,000 ほど減るだろうから 経済的なネットゲインが年間 ¥30,000 以上になるとは考え難い。¥200,000 程度で 十分な能力(例えば、5kWh 以上)の蓄電池が設置できれば 別だが(ヒートポンプによる蓄熱の経済効果もあるので)現在の価格水準では 不経済と言わざるを得ない。

一方、近年は 軽の電気自動車やハイブリッド PHEV といった選択肢があり そうした車を購入する可能性はあるので その充電用コンセントを設置した。ただし、V2H のパワーステーションは 導入コスト(50 〜 100万円)が極めて高いので その点に関しては 現状 不経済と言わざるを得ない。ただ、S-house で 暫く暮らせば どのくらいの蓄電池があれば(準)自給自足ができるのかが分かってくるだろうから(補助金などのシステムを利用して 実質 20〜30万円位の投資で済むなら)その導入も考えてみたい。